概述

随着日子变短,夜晚越来越早降临,气温降低,这两个因素使得在冬季室外进行长时间的训练变得困难。

那么在冬季如何进行训练,以便为下一个赛季做好准备,并继续保持进步呢?

教练和运动员通常会将整个赛季划分为多个训练阶段,这就是通常所说的“训练周期化”。在耐力运动中,尤其是在自行车和铁三中,教练们习惯于在冬季安排一个所谓的“基础”(或根据所用术语称为“基础期”)训练阶段。在这个阶段,他们将训练重点放在长时间低强度的训练上。这个阶段通常持续 8 到 12 周,目的是在建立有氧基础,原则上是为了为后续更高强度的训练阶段做准备。

对于北方运动员来说,这种方法确实具有很大的吸引力。

- 第一个问题

对于需要长时间低强度训练的运动员来说,在寒冷的冬季进行这样的训练确实具有挑战性,尤其是对于那些还需要工作的运动员。虽然家用骑行台可以提供一定的帮助,但长时间使用这些设备进行低强度训练仍然不太容易。

- 第二个问题

在基础期结束后,进入“构建期”并逐渐增加高强度训练,这确实可能会带来一些问题。我们要求一个经过长时间低强度训练的身体去进行高强度工作,而它可能还没有完全准备好面对这种情况。这样我们就会增加运动员的受伤风险!

- 第三个问题

采用传统的周期性训练方法,我们会要求准备参加长时间赛事(超过 4 小时)的运动员在冬季进行大量的有氧基础训练,随后逐步增加高质量训练的内容,并减少有氧基础训练的比例。需要指出的是,为了在长时间赛事(超过 4 小时)中取得好成绩,全年持续进行的有氧基础训练(大约占训练时间的 80%)是必不可少的,同时还应该穿插高强度训练(大约占 20%)。您应该明白,我在这里所指的是极化训练或金字塔训练的方法。

所遵循的科学依据

斯蒂芬·塞利尔(Stephen Seiler),一位挪威的运动科学家,专长于训练周期化和极化训练,他在训练层次结构(塞利尔层次结构)方面做了非常有趣的研究。

这个训练工具可以帮助教练将训练引向最有益和最有效的方法,以提高耐力运动员的表现。

这种耐力训练需求层次结构实现了根据科学研究证明的影响顺序对八种基本训练实践进行排序。

让我们来简单了解一下这个层次结构:

-

训练的最重要基础是进行大量的训练。对于塞勒(Seiler)来说,提高耐力表现最有益的方法是进行大量的低强度训练。因此,这意味着低强度的“基础期”是一个重要的基石。是,也不是,因为不应忽视高强度间歇训练(HIT),这是金字塔的第二基础。

-

高强度训练是金字塔的第二基础。实际上,低强度和高强度训练的结合可以最大化特定的代谢适应,从而提高耐力表现。

-

每周训练强度分布(DIE)的管理被认为是重要的。根据所使用的方法,应将 60%至 80%的训练时间用于低强度训练,15%至 40%用于中等至高强度训练。

-

训练周期化是指将一个运动赛季分成多个训练周期。这种方法的效应可能被过高估计了。不仅仅有一种周期化方法(传统周期化)可以使用,多种周期化方法可能同样有效。最重要的是减少运动员训练的单调性,并尽可能预防受伤。

-

微周期化,例如使用一个 3 周训练周期+1 周恢复的周期: 注意,这将打破一个神话!每 3 到 4 周安排 1 周恢复时间对提高耐力表现的影响非常有限。关键是要逐日管理训练负荷,遵循自主神经系统(SNA)的平衡,以获得训练的积极反应(进步),并减少负面反应阶段(疲劳、SNA 失衡等)。

-

在边际收益中,我们可以提到使用训练策略(如低氧训练、营养操控或热训练),这些策略可以增强机体对训练压力的适应性,并提高耐力表现。

-

在边际收益中,我们可以提到使用训练策略(如低氧训练、营养操控或热训练等专业顶级运动员方案),这些策略可以增强机体对训练压力的适应性,并提高耐力表现。

-

有规律地进行特定跑步速度的训练可以提高机体的效率,以便在目标上取得最佳表现。

-

当训练进行得当时,运动员的状态水平在目标前的最后两周内不会有太大变化。然而,过大负荷的训练在重大目标前可能会产生负面影响。因此,调适训练的艺术在于轻微调整训练的量和强度,以便将运动员置于最佳的生理状态,这将使他能够在目标上有 1 到 3%的性能提升。

逆向周期化

近年来,传统的训练周期化方法受到质疑,取而代之的是逆向周期化方法。这种更适应于北方耐力运动员的方法在职业自行车队和铁人三项教练中越来越受欢迎。

前任 Ineos 主教练蒂姆·克里森在采访中提到的反向周期化理念

- 什么是逆向周期训练?

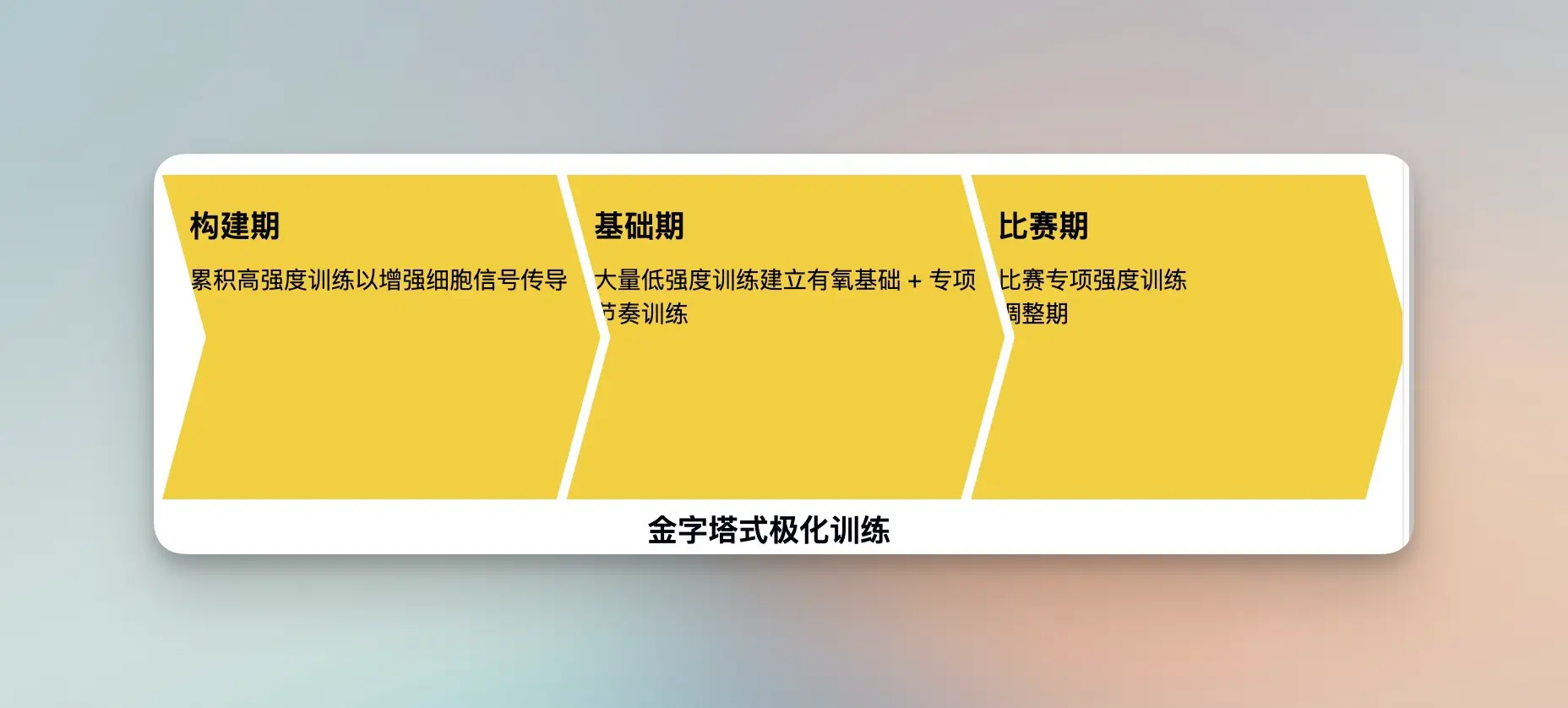

逆向周期化方法在冬季集中进行大量高强度训练,然后随着开春变暖和比赛的临近,逐渐增加更长时间的低强度训练以及特定的节奏训练

逆向周期化(PI)不仅允许在冬季实现真正的进步突破,而且还使得训练更加多样化和愉快。训练量减少了,但质量更高,这非常适合较冷且白天较短的日子。

在进行高强度训练之前, 先进行有氧训练是很重要的

许多教练会认为,没有有氧基础就无法进行高强度间歇训练(HIT)。实际上,极化/金字塔训练法可以提供这种有氧基础(约 80%的低强度训练),金字塔训练法也是如此(约 70%的低强度训练)。此外,在训练课中使用过高的强度并不必要,这样做反而会增加运动员受伤的风险。决定耐力表现的主要因素不仅仅是 VO 2 max,还有能量消耗成本。因此,训练过快并不一定能带来进步,反而会使运动员面临更高的受伤风险。超长距离比赛(>4 小时)不是速度比赛,首先需要能够提高疲劳耐受阈值。

逆向周期化(PI)并不仅仅是简单地颠倒周期,更重要的是持续地结合不同强度(低、中、高强度)的训练,通过不同的安排使训练从数量转向质量。具体来说,这意味着什么?

在逆向周期化(PI)期间,我们可以采用不同的方法。就我个人而言,我喜欢在一开始让高强度间歇训练(HIT)变得容易一些,采用1:1的工作-恢复比例(工作持续时间 = 恢复持续时间),以使身体适应这种强度。然后,我们可以逐步保持相同的强度,同时缩短恢复期的持续时间。

比如说:

在冬季训练初期,可以采用以下方案:

- 6 组,每组 4 分钟,强度为 106-110%的临界强度(IC)

- 每组之间休息 4 分钟,恢复强度为 55-75%的 IC

总结

今年来, 我一直采用这种训练方法来指导我所辅导的运动员。我观察到, 无论是在冬季还是夏季, 他们都取得了持续进步, 特别是实现了自己的目标。同时, 让运动员在训练过程中感受到乐趣, 而不是感到单调乏味, 这也是非常重要的。

我们可以学到

采用科学证据支持的训练方法,并结合实地验证,可以帮助我们制定出不同且创新的训练计划。主要目标是让运动员在整个赛季中始终保持正向的进步,通过提供非单调的训练来实现这一点。

请注意,传统的周期化训练并非不好,根据运动员的特点和所准备的项目,它可能是有益的。正如人们所说,在训练中没有唯一的真理,如果真有那么简单的话,那训练就不会那么复杂了。

逆向周期化对于冬季的耐力运动员(如铁人三项、自行车、长跑等)可能更加恰当, 特别是在日照较短、温度较低的北方。

🚴♂️ 关于我

专注于科学训练的专业教练,服务魏同学单月 FTP 最大提升 19% 功率,长期耕耘 “sumulige”骑行社区,致力于:

-

基于职业选手实践论证

-

分享最先进的学术研究成果

-

打造一个志同道合、持续进步的兴趣社群

我们的使命是:

“持续提升功率表现、突破自我极限挖掘。”

📚 你会获得:

-

专业的训练指导,从任何门槛开始稳定提升成绩

-

基于运动生理学的训练计划

-

量身打造的强度分区建议

-

科学的训练负荷管理

-

-

最新的研究解读,从观念上迭代更新,破除错误的认知

-

最新的运动营养研究

-

运动代谢科学的最新进展

-

训练方法学的更新

-

-

互助成长的平台

-

经验的交流与分享

-

训练数据的解析

-

同伴间的互助与激励

-

🎯 2024 冬季训练营

欢迎加入我们的冬季训练营,独家训练配套资料:

-

科学系统的训练计划指导,含课程表与课程讲解,

-

专业的数据分析反馈

-

系统的能力提升方案( 1 v 1 个性化方案)

-

积极正向的同伴互助氛围

冬季肯吃苦,开春猛如虎

期待与您一起,在科学训练的道路上共同前进!

如果您认同我们的理念,欢迎:

-

关注公众号:“sumulige”

-

小红书:“苏木力格”

-

加入训练群:[

]

] -

若二维码过期,可以添加下面本人微信备注“进群”

-

咨询训练营:[WeChat:NaBi_HenMei]烦请备注来意

希望帮助大家更好的认识训练,认识自我。

希望让更多人发现更多可能,并认识更多能彼此互助的朋友。

我的底层逻辑是,积极分享有价值的信息,科学训练指导,最新的运动营养和运动代谢期刊内容,利他利己,共同进步。

参考文献:

- Arroyo-Toledo & al, 2021. The effect of 12-week of pyramidal and polarized training intensity distribution in national elite adolescent swimmers

- Bacon et al, 2013. VO 2 max Trainability and High Intensity Training In Humans: A Meta-Analysis.

- Issurin V, 2010. New horizons for the methodology and physiology of training periodization.

- Rønnestad & al, 2014. Block periodization of high-intensity aerobic intervals provides superior training effects in trained cyclists.

- Seiler, 2010. What is best practice for training intensity and duration distribution in endurance athletes?

- Seiler, & al, 2013. Adaptations to aerobic interval training: interactive effects of exercise intensity and total work duration.

- Seiler, 2016. Seiler’s Hierarchy of Endurance Training Needs. Conference: European Endurance Conference, European Athletics Coaching Summit

- Selles-Perez & al, 2019. Polarized and Pyramidal Training Intensity Distribution: Relationship with a Half-Ironman Distance Triathlon Competition

- Tonnessen & al, 2014. The road to gold: training and peaking characteristics in the year prior to a gold medal endurance performance.