冬季一晃过去了,回想一下你的冬训是否是这样进行的。

冬季是提升最大摄氧量的黄金时期。

在可逆周期化训练的框架下,我们可以将高强度训练集中在冬季,为春季开始耐力训练打下坚实的基础,实现更进一步的突破。

当然这只针对精英级别,或者需要开春参加一些比赛的车手。

在这种框架下,微周期化训练是一种高效的策略,它将大量的、高强度的间歇训练(HIT)课程集中在较短的时间内完成。

这种方法的目的在于制造显著的代谢压力,从而激活细胞信号通路,特别是 AMPK 通路。

这会促进 PGC-1α的表达,而 PGC-1α是一个关键的调节因子,它通过改变肌肉的类型、增加线粒体的数量以及优化能量物质的利用,来提高我们的耐力表现。

深入了解 PGC-1α:肌肉耐力训练的关键蛋白

PGC-1α(过氧化物酶体增殖物激活受体γ辅激活因子 1α)是肌肉适应耐力训练的核心蛋白。它在调节提升耐力表现的生物过程中扮演着关键角色,主要功能包括:

- 线粒体生物合成: PGC-1α是激活参与线粒体新生的基因的关键,从而增强肌肉通过有氧呼吸产生能量(ATP)的能力。

- 能量物质氧化: 它促进身体更有效地利用脂肪和碳水化合物作为能量来源,从而通过延缓糖原储备的消耗来提高耐力。

- 肌肉类型转换: PGC-1α促进 I 型(慢肌纤维)和 IIa 型肌纤维的发展,这些肌纤维更耐疲劳,更适合长时间的运动。

- 对代谢压力的反应: 它会被 AMPK 和钙离子等信号激活,而这些信号本身又会被高强度或长时间的训练所刺激,从而改善肌肉对运动的适应性。

总之,PGC-1α是调节肌肉能量效率和耐力能力所需生理适应性的主要调节因子,因此成为了耐力训练的关键目标。

这次,我们将专注于高于乳酸阈值 2(>LT 2)的 HIT 训练,并根据最新的研究成果设计具体的训练模块。

这些模块特别适合在冬季进行,因为在寒冷的天气里,选择在室内自行车或跑步机上进行高强度、短时间的训练,通常比在户外进行长时间的训练更为实用,也更具优势。

高强度训练冲击微循环(HIT-SM)模块能够创造有针对性的代谢压力,为我们在冬季突破训练瓶颈提供了理想的机会。

这种方法也为春季初期耐力水平的提升奠定了坚实的基础。

延伸阅读:想了解更多关于反向周期化的信息吗?请阅读 《职业选手的新选择: 逆周期训练,前弗勒姆总教练如何引领冬季训练新潮流》。

HIT-SM 模式训练对比传统训练:最新研究解析

Rønnestad 实验室是研究高强度间歇训练(HIT)领域的领军人物。

他们最新的研究(Strøm Solli 等人,2024 年)表明,包含 6 天 5 次 HIT 训练的冲击型微循环训练,比每周进行 2 次 HIT 训练的传统训练,更能显著提高耐力表现。

下面,我们就来详细解读这项研究,看看这种训练模块是如何构建的,以及其中使用的具体训练课程。

1. 研究方法

-

研究对象: 22 名自行车运动员参加了 HIT(BLOCK)训练计划,另有 11 名运动员维持他们平时的训练(REG)。

所有测试都在干预前后进行,并遵循标准化的流程,以控制外部变量。

-

实验设计:

-

BLOCK 组: 在 6 天内完成 5 次 HIT 训练,随后进行 6 天的主动恢复。

-

REG 组: 维持他们平时的训练计划(12 天内进行 4 次 HIT 训练,期间穿插低强度训练)。

与 BLOCK 组不同,REG 组还进行了更多低到中等强度的训练(1 区和 2 区),这反映了一种更传统的训练方法,即结合低强度训练(LIT)和高强度间歇训练(HIT)。

-

| 组别 | 训练描述 |

|---|---|

| BLOCK | - 6 天内进行 5 次 HIT 训练,包括: |

| - 短间歇:5 组 8.75 分钟(30 秒保持最大 40 分钟可持续功率的 118%,随后 15 秒降至 60%) | |

| - 恢复:组间 3 分钟(1 分钟被动,2 分钟主动) | |

| - RPE 目标:16-18(Borg 6-20 量表) | |

| - 微周期后 6 天主动恢复: | |

| - 第 1 天:完全休息 | |

| - 第 2-6 天:轻度或混合训练(结合 LIT、MIT 和渐进式短时 HIT) | |

| REG | - 12 天常规训练,包括: |

| - 4 次 HIT 训练(12 天内均匀分布) | |

| - 传统 HIT 训练:按常规计划进行长间歇或中等间歇 | |

| - 比 BLOCK 组有更多的低强度训练量(1 区和 2 区) | |

| - 与日常训练方式基本一致 |

| 参数 | BLOCK 组 | REG 组 |

|---|---|---|

| 1 区 (<55% HRmax) | 4:04 (±2:59) | 5:11 (±5:18) |

| 2 区 (56%-75% HRmax) | 4:43 (±2:27) | 12:50 (±7:57) |

| 3 区 (76%-90% HRmax) | 2:22 (±0:51) | 4:06 (±2:49) |

| 4 区 (91%-105% HRmax) | 3:31 (±0:49) | 2:57 (±1:51) |

| 5 区 (>106% HRmax) | 1:12 (±1:08) | 0:32 (±0:33) |

| TRIMP 总分 | 1450 (±264) | 2022 (±723) |

| 总训练时长 (时: 分) | 16:09 (±3:54) | 27:32 (±9:38) |

| HIT 训练次数 | 5 次 (6 天内) | 4 次 (12 天内) |

| HIT 训练平均 RPE | 17.1 (±0.5) | 16.3 (±1.3) |

-

生理学测试: 通过以下方式测量运动员的运动表现:

-

最大负荷运动测试(测定 VO 2 max 和最大功率时的耗氧量 Pomax)。

-

短时间冲刺(10 秒)和长时间运动(15 分钟)时的功率输出。

-

能量效率和血乳酸分析。

-

2. 研究结果

-

BLOCK 组的显著提升:

-

VO 2 max: 与 REG 组相比,BLOCK 组的最大摄氧量显著提高了 3.7%,而 REG 组仅提高了 0.7%。

-

短跑功率(10 秒): BLOCK 组提高了 2.8%,而 REG 组略有下降。

-

整体表现指数: BLOCK 组的改善趋势更明显(2.9% vs 1.2%;p = 0.079)。

-

-

以下方面无显著差异:

-

最大摄氧量:BLOCK 组 +2.4%;REG 组 +0.6% (p = 0.156)。

-

持续努力(15 分钟)和能量效率。

-

4 mmol 血乳酸功率:BLOCK 组 +2.1%;REG 组 +1.3%(p=0.440)。

-

名词解释:PO 4 mmol(4 mmol/L 血乳酸功率)

- 表示运动员在高强度运动下耐受和利用乳酸的效率。

| 参数 | BLOCK 组训练前 | BLOCK 组训练后 | BLOCK 组改善率 (%) | REG 组训练前 | REG 组训练后 | REG 组改善率 (%) | 显著性差异 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最大功率氧耗 (W·kg⁻¹) | 5.93 | 6.15 | 3.7 | 6.01 | 6.05 | 0.7 | 是 (p=0.009) |

| 最大摄氧量 (mL·min⁻¹·kg⁻¹) | 71.1 | 72.9 | 2.4 | 71.1 | 71.4 | 0.6 | 否 (p=0.156) |

| 4 毫摩尔功率 (W·kg⁻¹) | 4.07 | 4.15 | 2.1 | 4.14 | 4.2 | 1.3 | 否 (p=0.440) |

| 15 分钟功率 (W·kg⁻¹) | 4.3 | 4.42 | 2.8 | 4.4 | 4.48 | 1.9 | 否 (p=0.689) |

| 10 秒冲刺功率 (W·kg⁻¹) | 13.64 | 13.82 | 2.8 | 12.69 | 12.61 | -0.6 | 是 (p=0.028) |

| 整体表现指数 (%) | 0.771 | 0.793 | 2.5 | 0.785 | 0.795 | 1.2 | 趋势显著 (p=0.079) |

-

训练量的影响:

- REG 组虽然保持了更高的总训练量,但高强度间歇训练(HIT)的比例较低,这可能是他们适应性变化较小的原因。

3. 实践指导意义

这项研究表明,对于训练有素的自行车运动员来说,集中进行高强度间歇训练(HIT)的微循环训练,可能比常规训练更有效地提高耐力性能。

这可能归因于:

-

BLOCK 组中,运动员在高强度(5 区)训练的暴露时间增加。

-

高强度微循环训练后,积极恢复期所带来的潜在积极作用。

建议:

-

将高强度间歇训练(HIT)微循环整合到季前训练计划或特定准备阶段中。

-

确保强度和恢复之间的平衡,以优化身体的适应性。

4. 研究的局限性总结

-

缺乏随机化: 参与者并非随机分配到不同的组别,这可能会引入偏差(例如动机、初始训练水平等)。

-

时间过短: 12 天的干预时间足以观察到早期的效果,但无法评估长期的影响。

-

训练负荷差异: BLOCK 组和 REG 组遵循的训练负荷协议不同(BLOCK 组为急性超负荷,REG 组为较高训练量),使得两组之间的比较不够公平。

-

测量指标有限: 尽管研究测量了一些关键参数(如最大摄氧量、最大无氧功率等),但其他重要因素,如精神疲劳、深层代谢适应或恢复指标,尚未被纳入研究范围。

5. 针对超耐力运动员研究的局限性总结

-

运动特异性不足: HIT-SM 方案侧重于极高强度(P 40 min 的 118%),这与超耐力运动中典型的长时间中等强度运动并不相符。

-

缺乏脂质氧化评估: 超耐力运动主要依赖脂肪作为能量来源。然而,该研究并未测量脂肪代谢的适应性变化,而这对于超耐力运动员至关重要。

-

疲劳和恢复: HIT-SM 可能会诱导急性超负荷,从而干扰超耐力运动所需的较大训练量(1 区和 2 区)。

-

目标人群: 研究中的自行车运动员训练有素,能够很好地适应高强度运动。因此,研究结论可能不太适用于需要不同能量基础的超耐力运动员。

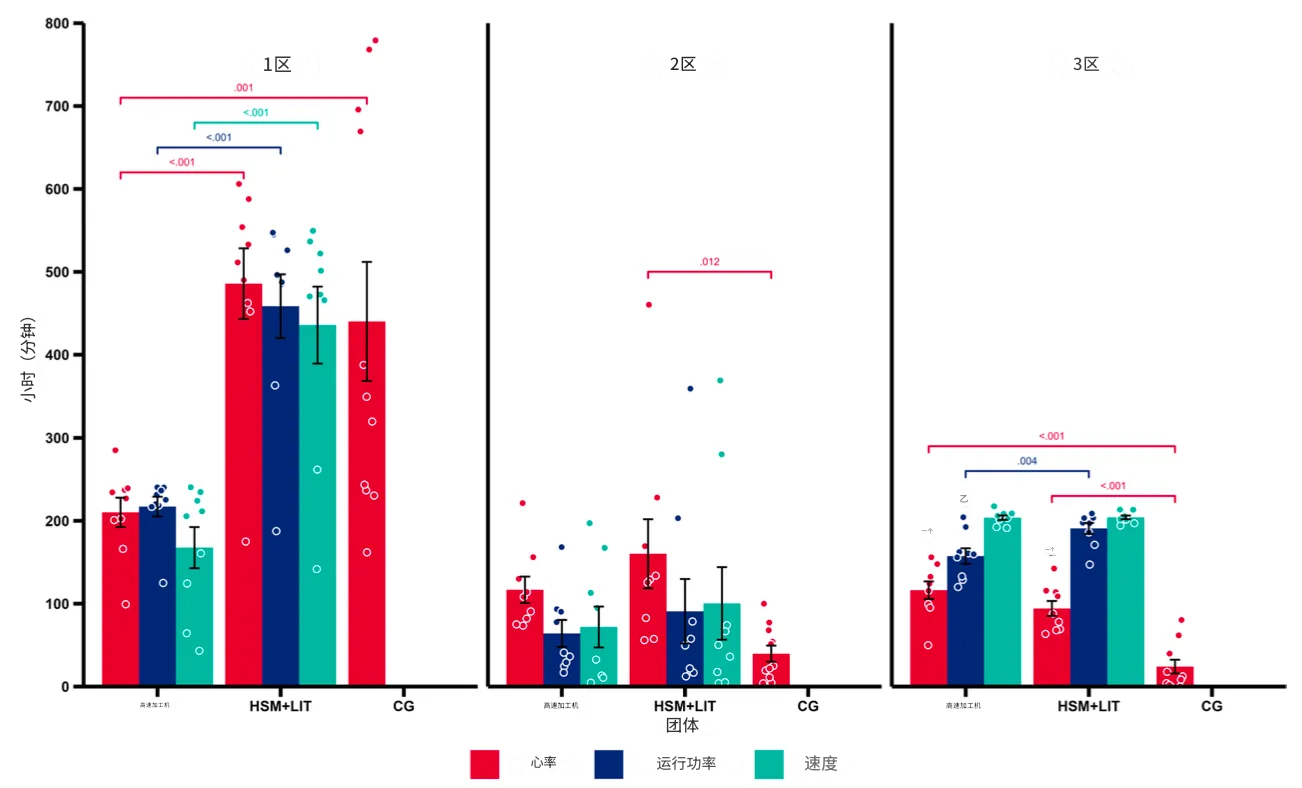

HIT-SM 训练组块期间的强度控制:最新研究解析

最近,Strepp 等人在 2024 年发表了一项引人关注的研究。

该研究深入探讨了如何分析由高强度间歇训练(HIIT)组成的、为期 7 天的冲击型微循环训练中,训练强度分布(TID)的最具相关性的指标。

研究的核心问题是:在高强度区域(Z 3,也被称为“红色区域”)所花费的时间,通过速度、跑步功率或心率来衡量,哪个才是最大化耐力表现的关键因素?

此外,研究还评估了在每次 HIIT 训练后增加低强度训练(LIT)对于优化生理适应性的影响。

研究对象与方法

-

研究对象:

- 29 名训练有素的耐力运动员(23 名男性和 6 名女性)。

- 纳入标准:每周跑步里程 ≥ 50 公里,具备较高的最大摄氧量,以及优秀的 5 公里跑成绩。

- 研究对象被分为三组:

- HSM 组:在 7 天内进行 10 次高强度间歇训练(HIIT)。

- HSM+LIT 组:进行 10 次高强度间歇训练(HIIT),并在每次训练后增加 30 分钟的低强度训练(LIT)。

- CG 组:对照组,继续他们平时的常规训练。

-

训练方案:

- 每次 HIIT 训练:包含 5 个 4 分钟的间歇,强度控制在最大心率的 90-95%,间歇之间休息 2.5 分钟。

- 低强度持续训练(LIT,与高强度间歇训练 HSM 结合):在每次训练后增加 30 分钟的低强度运动。

- 性能评估:通过最大摄氧量(VO 2 max)测试、5 公里计时赛、乳酸阈值(LT)测试、峰值功率(PPO)测试来进行评估。

| 组别 | 训练方案 |

|---|---|

| HSM | - 7 天内进行 10 次 HIIT 训练: · 每次 5 个间歇,每个间歇 4 分钟,强度为最大心率的 90-95% · 间歇之间休息 2.5 分钟 - HIIT 后无额外训练 |

| HSM + LIT | - 7 天内进行 10 次 HIIT 训练: · 与 HSM 组相同的 HIIT 训练方案 - 每次 HIIT 后立即进行 30 分钟低强度训练 (LIT) |

| GC (对照组) | - 保持常规训练方案: · 每周至少训练 10 小时 · 不进行任何 HIIT 训练的特殊调整或添加 |

主要研究结果

-

耐力表现:

- HSM 组和 HSM+LIT 组在各项指标上均显示出显著的改善,包括 5 公里计时赛成绩、最大摄氧量和峰值功率输出。

- 在基于速度测量的 Z 3 区域(Z 3 V)中,HSM 组观察到的提升最为显著。

| 组别 | 训练方案 |

|---|---|

| HSM | - 7 天内进行 10 次 HIIT 训练: · 每次 5 个间歇,每个间歇 4 分钟,强度为最大心率的 90-95% · 间歇之间休息 2.5 分钟 - HIIT 后无额外训练 |

| HSM + LIT | - 7 天内进行 10 次 HIIT 训练: · 与 HSM 组相同的 HIIT 训练方案 - 每次 HIIT 后立即进行 30 分钟低强度训练 (LIT) |

| GC (对照组) | - 保持常规训练方案: · 每周至少训练 10 小时 · 不进行任何 HIIT 训练的特殊调整或添加 |

-

强度分布 (TID):

- HSM 组和 HSM+LIT 组:

- 基于速度(TIDV)和功率(TIDP)的极化模型。

- 基于心率(TIDHR)的金字塔模型。

- 研究发现,与速度和功率相比,心率往往会低估 Z 3 阶段的时长。

- HSM 组和 HSM+LIT 组:

上述描述了测量工具(心率、功率、速度)如何影响对各强度区间(区间 1、区间 2、区间 3)所用时间的估算。这些差异对训练强度分布(TID)的追踪和分析具有重要意义。

-

剂量-反应关系:

- 在 Z 3 V 训练时间与性能改善(计时赛和 PPO)之间观察到中等程度的相关性。

- 未观察到 Z 3 HR 或 Z 3 P 与性能之间存在显著的相关性。

-

疲劳的影响:

-

在过去的 10 次训练中,Z 3 HR 的训练时间有所减少,尤其是在 HSM+LIT 组中。

-

添加 LIT 导致最大心率强度下降更为显著,这表明整体训练负荷增加。

-

HIT-SM 训练单元所产生的疲劳,尤其是在结合 LIT 等额外负荷时,可能会影响自主神经系统的调节。

这表现为高强度运动时心率下降,可能是由于交感-副交感神经平衡失调、对儿茶酚胺敏感性降低以及累积压力增高等因素造成的。

这些观察结果强调了良好管理训练后恢复以及监测自主神经反应,以最大限度地发挥此类训练益处的重要性。

-

本研究中观察到的运动心率下降和主观用力感增加的结果,与 Lamberts (2009) 和 Capostagno 等 (2016) 的研究结果相一致。

这些结果证实,在 HIT-SM 训练组中累积的疲劳会影响自主神经系统的调节,限制心率反应,而主观用力感仍然是感知负荷的可靠指标。

在给定强度下心率下降并不总是表示有氧效率的提高,也可能反映身体状况的恶化,以及结合心率和主观用力感数据时,超负荷的指标。

-

实际应用

-

HIIT-SM 的整合:

- 有助于快速提升竞技水平,尤其是在比赛之前。

- 运动员应注意疲劳的累积,避免影响恢复。

-

强度测量:

- 与心率相比,使用速度或功率来评估 Z 3 训练时间更为可靠。

- 教练需要结合多种指标,才能制定出最佳的训练方案。

-

添加 LIT:

- 在 HIIT 训练后进行 LIT 可能会缩短 Z 3 训练时间,并增加疲劳感。

- 因此,LIT 的使用应该具有针对性,并且适度。

结论

这项研究清晰地表明,对于耐力运动员来说,在 HIT-SM 组训练中,选择哪种强度测量方式,会对训练强度分布 (TID) 的量化产生显著影响。

因此,在使用基于心率测量的 TID (TIDHR) 进行决策时,务必谨慎,因为心率往往会低估 HIT-SM 组训练期间的实际训练强度。

通过速度确定的高强度区域 (Z 3 V) 的训练时间,被证明与建立剂量反应关系特别相关。

这意味着,在该“红色区域”累积更多训练时间的运动员,其最大功率输出 (PPO) 和计时赛 (TT) 的成绩,往往能够获得更显著的提高。

因此,研究建议采用一种结合外部和内部测量指标的情境化方法,来综合评估 HIT-SM 模块中的训练数据,从而更准确地了解训练负荷,并优化训练效果。

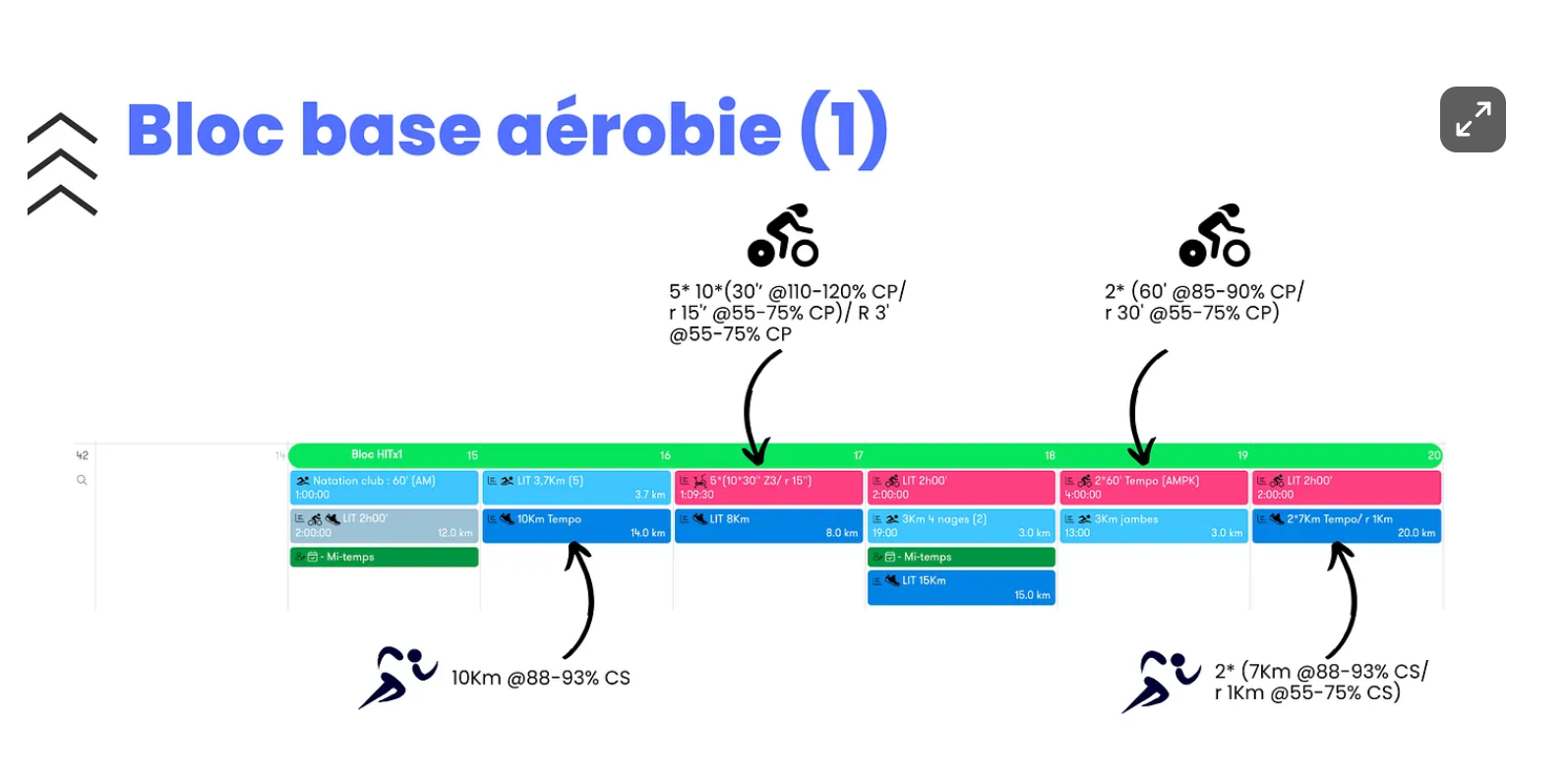

案例研究:一位铁三运动员微周期化训练实践

他在整个赛季中,会灵活运用微周期化的训练方法,交替安排不同的训练模块。

他的训练体系是基于可逆周期化理论构建的:在冬季(10 月至 2 月),他会将大部分高强度训练(高于临界功率/速度)集中安排,以此来刺激最大摄氧量的提升。

这个阶段的主要目标是在专注于发展耐力之前,尽可能提高他的临界功率(自行车)和速度(游泳、跑步)。

当然,耐力是贯穿整个赛季的主题,他会通过定期训练来巩固这项关键的运动能力。

接下来,我将向您展示他的一个为期四周的训练计划,它包含了四个不同的阶段:

- 高强度间歇训练 (HIT) 模块: 安排 5 次高强度训练课程。

- 基础有氧模块 1: 包含 1 次自行车 HIT 训练、1 次自行车 Tempo 训练和 2 次跑步 Tempo 训练。

- 基础有氧训练模块 2: 包含 1 次高强度间歇跑训练、1 次自行车变速训练(速度变化,踏频变化)和 1 次跑步变速跑训练。

- 混合训练: 包含 3 次高强度间歇训练(游泳、自行车和跑步各 1 次)。

| 时段 | 训练内容 | 时长/距离 |

|---|---|---|

| 第一周期 (Bloc HITSM 6) | ||

| 训练 1 | 游泳团练 | 60 分钟 |

| 训练 2 | 3.5 公里(包含 400 米 Z 2+850 米) | 3.5 公里 |

| 训练 3 | LIT 跑步 | 16 公里 |

| 训练 4 | 间歇训练(30 秒 Z 3 + 1 分钟 Z 2)× 5 组 | 65 分钟 |

| 训练 5 | LIT 跑步 | 30 分钟 |

| 训练 6 | 3 公里游泳(混合泳姿) | 3 公里 |

| 训练 7 | LIT 跑步 | 14 公里 |

| 第二周期 (Bloc HITx 1) | ||

| 训练 1 | 游泳团练 | 60 分钟 |

| 训练 2 | LIT 跑步 | 2 小时 |

| 训练 3 | 10 公里节奏跑 | 10 公里 |

| 训练 4 | 间歇训练(10.5 秒 Z 3/休息 15 秒) | 69.5 分钟 |

| 训练 5 | LIT 跑步 | 8 公里 |

| 训练 6 | 3 公里游泳(混合泳姿) | 3 公里 |

| 训练 7 | LIT 跑步 | 15 公里 |

| 第三周期 (Bloc HITx 1) | ||

| 训练 1 | 游泳团练 | 60 分钟 |

| 训练 2 | 3.5 公里冲刺训练 | 3.5 公里 |

| 训练 3 | LIT 跑步 | 60 分钟 |

| 训练 4 | 节奏跑 | 2 小时 |

| 训练 5 | 3 公里游泳(混合泳姿) | 3 公里 |

| 训练 6 | LIT 跑步 | 14 公里 |

| 训练 7 | 12 公里节奏跑 | 12 公里 |

| 第四周期 (Bloc HITx 3) | ||

| 训练 1 | 游泳团练 | 60 分钟 |

| 训练 2 | 3.5 公里间歇训练 | 3.5 公里 |

| 训练 3 | LIT 跑步 | 2 小时 30 分钟 |

| 训练 4 | 间歇训练(5 分钟 Z 3/休息 30 秒)× 4 组 | 59 分钟 |

| 训练 5 | 3.5 公里游泳 | 3.5 公里 |

| 训练 6 | LIT 跑步 | 16 公里 |

| 训练 7 | LIT 跑步 | 8 公里 |

注:

- LIT = 低强度训练

- Z 2、Z 3 = 训练强度区间

后续,我们将更深入地研究这些训练课程的安排、它们之间的衔接,以及它们对于自主神经系统适应和整合所产生的影响。

这其中特别包括运动期间心率的调节,以及心率变异性,尤其是 rMSSD 指数的分析。

知识拓展:什么是 rMSSD?

根均方差 (rMSSD) 是心率变异性 (HRV) 的一项重要指标。

它主要用于测量连续两次心跳之间的时间间隔(也被称为 RR 间隔)的差异程度。简单来说,rMSSD 能够评估这些间隔随时间推移的变化情况。

RMSSD 特别适用于评估副交感神经系统的活动水平,而副交感神经系统主要负责身体的恢复、休息和再生过程。

- 高 rMSSD 值: 通常表示副交感神经活动活跃,这通常意味着身体恢复良好,疲劳程度较低。

- 低 rMSSD 值: 可能表明身体存在疲劳、压力过大或高强度训练负荷过重等情况。

因此,rMSSD 是衡量耐力运动员竞技状态和恢复能力的一种常用指标。

引发思考

Bloc HIT-SM (1):高强度冲击模块

在正式开始 HIT-SM 高强度冲击训练模块之前,充分的身体准备至关重要,这样才能确保身体能够高效地吸收训练带来的刺激。

这意味着我们需要为运动员构建一个扎实的有氧基础,并循序渐进地提高训练强度。

在进行一定量的阈值训练和短间歇训练之后,这个 HIT-SM 训练模块将包含 5 次训练课程,这些课程都巧妙地融入了强度变化,旨在通过刺激 VO 2 的慢速成分,从而有效地提高最大摄氧量(VO 2 max)。

具体安排如下:

- 1 次游泳训练

- 2 次自行车训练

- 2 次跑步训练

工作量积累的关键点:

- 游泳:1200 米

- 自行车:39 分钟

- 跑步:37 分 30 秒

高强度作业积累(>CP/CS):

- 游泳:1200 米

- 自行车:21 分钟

- 跑步:12 分 30 秒

核心包括:

- 在 2 天内完成 3 次训练课程,训练强度相对集中。

- 随后安排 2 天的有氧基础训练,旨在帮助自主神经系统 (SNA) 更好地吸收训练负荷,促进身体恢复。

- 紧接着,再集中两天进行两次训练。

特别提醒: 每周的第一天必须安排休息。

这一天的休息至关重要,原因如下:

- 促进交感神经系统的积极调节,提升神经系统的兴奋性。

- 有助于在整个训练阶段保持心理平衡和最佳的心理效率,从而提高训练效果。

基础有氧运动模块(1):恢复与巩固

这个基础有氧运动模块的主要目标是在经历 HIT-SM 高强度间歇训练模块(1)带来的高强度压力之后,帮助自主神经系统(SNA)恢复平衡,确保身体能够最佳地吸收之前训练所带来的积极效果。

在保持大部分训练内容为基础有氧运动(低强度)的同时,他巧妙地加入了一次高强度间歇训练(HIT)自行车训练课程。

这次训练的目标强度相对较高(110-120% CP),但间歇时间较短。

总共 25 分钟的高强度训练(>CP)能够最大限度地延长身体处于超过 90% VO 2 max 强度的时间。

超过最大摄氧量 90% 强度的训练对于发展最大有氧能力至关重要。

它不仅能提高线粒体效率,还能促进快肌纤维的募集,并延长在最大摄氧量水平下的持续时间,从而全面优化运动耐受力。

通过在高强度区间(>CP/CS)进行短时间重复训练,可以有效地积累训练时间,同时最大限度地降低疲劳。

因此,这种训练模式是提高耐力运动成绩的关键。

此外,他还安排了 Tempo 训练课程,主要目标是专注于第一乳酸阈值 (LT 1) 训练,以进一步优化线粒体效率。

这项训练会贯穿全年,并在耐力发展中扮演着关键角色。

有氧基础模块(2):持续刺激与平衡

高强度间歇训练(HIT-SM)模块会对身体产生强烈的代谢压力,因此身体很难立即完全吸收训练效果。

因此,为期两周的基础有氧训练就显得尤为重要。

这些训练能够帮助运动员保持竞技状态,同时有效避免非功能性的过度训练。

在第二个模块中,他仍然保留一次 HIT 训练,以持续为身体提供每周所需的生理刺激。

这次跑步训练主要包括:

- 在乳酸阈值 2(LT 2)水平进行 10 分钟的训练,

- 在高强度区间(>CS)进行 20 分钟的训练,

目的是有效刺激 AMPK 细胞信号通路,而这正是实现代谢适应的关键因素。

与上一阶段的训练类似,他还在训练计划中加入了两次 Tempo(LT 1)训练,以保持耐力训练的连贯性。

混合区块:多模式刺激与疲劳控制

在这个阶段,他特意将训练课程限制为三次 HIT 训练,目的是在产生足够的代谢压力,从而引发显著的细胞适应的同时,有效控制疲劳的累积程度。

这样做的目的是为了确保身体能够最佳地吸收该组训练所带来的效果,而这对后续的训练至关重要。

在这个阶段,我们的主要目标是在每次训练中积累 20 分钟的高强度运动。

这个训练时长对于最大限度地刺激 AMPK 细胞信号通路至关重要,因为研究表明,刺激该通路的最佳时间范围通常在 20 到 30 分钟之间。

高强度作业积累(>CP/CS):

- 游泳:2000 米

- 自行车:20 分钟

- 跑步:20 分钟

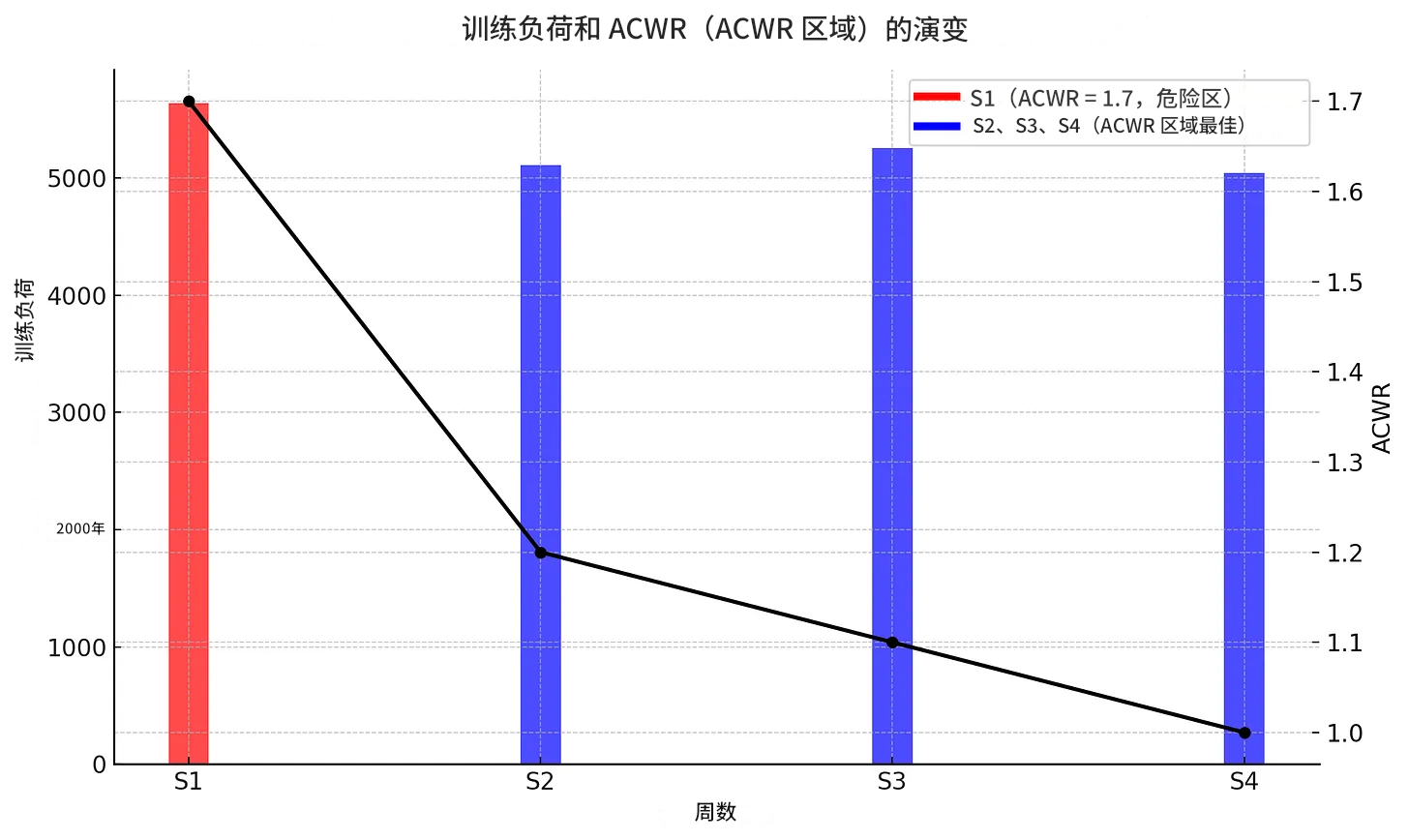

训练负荷控制:内外兼修

训练负荷的控制需要内外在的指标相结合。

在铁人三项运动中,情况会变得相对复杂,因为不同运动项目的数据差异很大:自行车训练主要依赖功率数据,而游泳和跑步则依赖速度数据,更棘手的是,游泳训练时又无法有效利用心率 (HR) 数据。

为了平衡这三个训练项目的负荷,我推荐使用主观用力程度(RPE)来进行评估。

具体方法是将运动时长乘以感知到的难度评分(RPE),以此来计算出一个相对统一的负荷值。

举个例子,如果一次 60 分钟的训练,你感觉 RPE 为 2,那么这次训练的负荷就是 120 单位(60 × 2 = 120 ua)。

我的训练方法旨在全年保持相对稳定的训练负荷,以最大限度地预防伤病,并密切监测急性慢性工作比 (ACWR)。

不过,在 HIT-SM 训练阶段,由于训练强度的大幅增加,ACWR 值暂时超出最佳范围也是正常的现象。

知识拓展:急性慢性训练负荷比 (ACWR)

急性慢性训练负荷比 (ACWR) 是一种用于评估近期训练负荷(急性负荷)和长期训练负荷(慢性负荷)之间平衡关系的指标。

它经常被用于监测运动员的疲劳程度、过度训练风险以及受伤的可能性。

以下是常用的 ACWR 解读区间和比率:

欠载区(<0.8):

- 小于 0.8 的 ACWR 值可能表明急性负荷相对于慢性负荷过低。

- 这可能会导致身体适应性下降,并降低运动表现水平。

最佳区域(0.8-1.3):

- 此范围内的数值反映了急性负荷和慢性负荷之间的良好平衡。

- 通常认为,这一范围能够既促进运动水平的进步,又能最大限度地降低受伤风险。

风险区域(>1.3 至 1.5):

- 适度的超负荷可能* 适度的超负荷可能有助于身体适应和进步,但如果这种状态持续存在,也会增加疲劳和受伤的风险。

危险区域(>1.5):

- 过高的急性负荷(相对于慢性负荷而言)可能预示着过度训练、受伤或竞技状态下降的风险增加。

使用示例:

- 如果一名运动员过去 4 周的平均慢性负荷为 5000 单位,而本周的急性负荷为 6500 单位:则 ACWR = 6500/5000 = 1.3

- 这意味着这名运动员目前处于最佳状态区间。

运动心率监测

在给定的训练强度下,心率的下降并不总是意味着有氧效率的提高。

它也可能预示着身体正处于疲劳状态,尤其是在心率下降的同时,主观用力感知(RPE)反而增加的情况下。

为了准确解读这些数据,我们需要对类似的训练课程进行情境化的跟踪监测。

这有助于我们更全面地评估身体的适应状态以及对训练负荷的吸收情况。

跑步 Tempo 训练示例:

在持续心率模式下进行节奏训练时,对心率调节情况进行跟踪监测非常有价值,它可以有效地反映训练负荷是否被身体很好地吸收。

| 日期 | 距离 | 配速 | 平均心率 | RPE | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2024/10/06 | 5 公里 | 3'49"/公里 | 154 bpm | 5 | 训练总量 10 公里 |

| 2024/10/20 | 7 公里 | 3'44"/公里 | 154 bpm | 4 | 训练总量 14 公里 |

| 2024/10/27 | 12 公里 | 3'40"/公里 | 158 bpm | 6 | 训练总量 12 公里 |

| 2024/11/10 | 12 公里 | 3'43"/公里 | 156 bpm | 5 | 训练总量 12 公里 |

注:RPE(主观疲劳度)采用 1-10 级评分标准

通过对数据的交叉分析,我们可以看到,在保持平均心率和主观用力感(RPE)受控的前提下,他的训练成绩稳步提升,跑步速度也得到了显著改善。

跑步高强度间歇训练(HIT):能量效率提升的跟踪示例

数据分析显示,训练负荷已经被身体很好地吸收。

在 29 天的时间里,我的每公里速度提高了 8 秒,而心率和 RPE 却保持在相对稳定的水平。

这些结果有力地证实了分块式结构化训练方法的有效性,即使对于已经达到非常高水平的运动员来说,也是如此。

| 日期 | 时长 | 配速 | 平均心率 | RPE |

|---|---|---|---|---|

| 2024/02/10 | 2 分钟 | 3'15"/公里 | 170 bpm | 7 |

| 2024/10/31 | 2 分钟 | 3'07"/公里 | 170 bpm | 8 |

注:

- RPE(主观疲劳度)采用 1-10 级评分标准

- Bpm = 每分钟心跳次数

自行车有氧效率提升示例

他在进行了为期 10 周的训练之后,包括:

- 3 个 HIT-SM 训练周期(每周 5 次 HIT 训练)

- 5 个基础有氧运动单元(每周 1 次 HIT 训练)

- 1 个混合组块(3 次 HIT 训练)

- 1 个放松组块

我们观察到,在产生的功率和感知用力(RPE)方面都有显著的进步。

与此同时,平均心率保持稳定,并且在更高的功率下,心率呈现逐渐降低的趋势,这些都表明我的有氧效率得到了显著提高。

| 日期 | 时长 | 功率 | 扭矩 | 平均心率 | RPE | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2024/10/05 | 50 分钟 | 288 | 31 Nm | 156 bpm | 6 | HT (训练量 1 小时 40 分钟) |

| 2024/11/10 | 30 分钟 | 296 | 32 Nm | 153 bpm | 6 | HT (训练量 2 小时 00 分钟) |

| 2024/12/14 | 40 分钟 | 310 | 33 Nm | 157 bpm | 7 | HT (训练量 2 小时 30 分钟) |

注:

- RPE(主观疲劳度)采用 1-10 级评分标准

- Bpm = 每分钟心跳次数

- Nm = 牛顿米(扭矩单位)

- HT = 高强度训练

有氧效率:量化训练成果

- 有氧效率的提高在第一阶段之后尤为明显,其中包括:

- 1 个 HIT-SM 组块

- 2 个基础有氧模块

- 1 个混合组块

从图中可以看出,在这段时期内,我的有氧效率提升了 10.5%。

这充分说明,通过分块式结构化训练,身体能够发生重要的生理适应。

HRV 跟踪:倾听自主神经的声音

清晨心率变异性是评估自主神经系统在包含高强度间歇微循环(HIT-SM)的阶段性训练中适应情况的一个重要指标。

HIT-SM 期间的 HRV 监测

下图展示了我在多个训练阶段对心率变异性 (HRV) 变化情况的跟踪记录,其中包括高强度间歇训练 (HIT-SM) 阶段,以及以有氧耐力为主的训练阶段(基础和混合训练)。

主要结论如下:

1. Bloc HIT-SM (1):

- 心率变异性显著降低,这表明高强度训练导致了疲劳的累积。

- 这与 HIT-SM 训练模块的特性相符,该模块旨在对身体产生较高的代谢压力。

2. 基础有氧运动单元(1 & 2):

- 心率变异性 (HRV) 逐渐恢复,这表明自主神经系统 (SNA) 得到了有效的恢复和更好的调节。

- 低强度训练的加入有助于身体吸收先前训练所带来的成果,并稳定 HRV。

3. 混合区:

- 观察到 HRV 出现轻微下降,这与训练负荷的增加有关(此阶段进行了 3 次 HIT 训练)。

- 尽管疲劳感有所增加,但心率变异性并没有大幅下降,这表明之前的有氧训练模块帮助身体更好地吸收了训练负荷。

4. 基础有氧模块(3):

- 心率变异性 (HRV) 得到了显著的恢复,这证实该训练方案实现了最佳的训练吸收效果。

5. Bloc HIT-SM (2):

- 观察到 HRV 显著升高,这表明尽管这个阶段包含了 5 次 HIT 训练,并且累积训练量大幅增加,但身体对训练负荷的适应性仍然很强。

- 这种增长有些出乎意料,因为 HIT-SM 训练模块通常难以适应,但这同时也预示着前期的训练准备工作做得非常扎实,为后续训练打下了良好的基础。

心率变异性(HRV)分析总结:

- 平衡负荷管理:

- 高强度训练模块(HIT-SM,混合训练)和有氧训练模块的交替进行,有利于身体的逐步恢复,并限制疲劳的累积效应。

- HRV 的变化反映了这种动态过程,表现为压力循环(HRV 下降)之后是恢复循环(HRV 上升)。

- 适应性指标:

- HRV 是评估生理适应性和恢复需求的一个宝贵工具。

- 上图有力地证实了一个良好的训练计划,其训练负荷的增长得到了有效控制。

结论:**

HIT-SM 训练模块非常适合冬季训练,它能够提供更短时间、更高强度的训练课程,从而更好地适应恶劣的天气条件,这对于耐力运动(如长时间的自行车运动)来说尤为重要。

这种方法使得运动员即使在外部条件受限的情况下,也能够保持有效的训练动力。

科学研究证实,HIT-SM 训练模块能够显著提高运动成绩。

然而,如果不合理地整合到训练计划中,也存在增加身体状态恶化风险或导致运动员进入非功能性超量恢复阶段的可能性。

本文所展示的结构示例,通过交替使用 HIT-SM 组块和基础有氧运动组块,展现了一种均衡的训练策略。

这种方法能够最大限度地发挥高强度训练的益处,同时保留基础有氧运动训练的基石地位。

通过有效调节训练负荷,并积极刺激自主神经系统,这种训练模式有助于实现最佳的训练吸收和持续进步。

总结

-

HIT-SM 训练模块是理想的冬季训练工具:

- 它们能够提供短时间、高强度的训练课程,完美适应冬季的天气条件,尤其适合自行车等运动项目。

-

经过验证的有效性:

- HIT-SM 模块通过有针对性地刺激 VO 2 max 和代谢适应,能够显著提高运动表现。

-

风险管理:

- 不* 不合理的结构可能会导致过度疲劳或非功能性透支状态。

-

轮换的重要性:

- HIT-SM 组和有氧基础组的交替训练,有利于身体更好地恢复,降低过度训练的风险,并优化训练负荷的吸收。

- 自主神经系统的核心作用:

- 良好的自主神经系统调节(通过有氧运动阶段)对于最大限度地发挥高强度训练的益处至关重要。

- 渐进式适应:

- 这些训练模块的组合确保了即使是训练有素的运动员,也能实现持续而均衡的进步。

引用文献:

- Capostagno & al. (2016). A Systematic Review of Submaximal Cycle Tests to Predict, Monitor, and Optimize Cycling Performance.

- Lamberts, Robert Patrick. (2009). The development of an evidenced-based submaximal cycle test designed to monitor and predict cycling performance : the Lamberts and Lambert submaximal cycle test (LSCT).

- Strøm Solli & al. (2024). A microcycle of high-intensity short-interval sessions induces improvements in indicators of endurance performance compared to regular training

- Strepp & al (2024). Training Intensity Distribution of a 7-Day HIIT Shock Microcycle: Is Time in the “Red Zone” Crucial for Maximizing Endurance Performance? A Randomized Controlled Trial.

训练计划领取

关注公众号

- 发送消息"训练计划",获取职业车手 0训练计划(50 多个)内容。

- 发送消息"28",获取 28 天 FTP 提升 37 w!阿联酋车队教练秘密计划:四周内显著提升,骑友反馈 28 天内月均增长 30 w,最高提升 37 w!

- 发送‘hit’获取间歇训练计划

- 发送‘耐力间歇’获取“如何规划耐力项目中的间歇训练”?